강진 석문산~만덕산(소석문~다산박물관)

■ 산행지: 석문산(282.5m)~만덕산(412.1m)

■ 산행일: 2025. 5. 20(화): 자욱한 안개

■ 동행자: 번개산행 4명

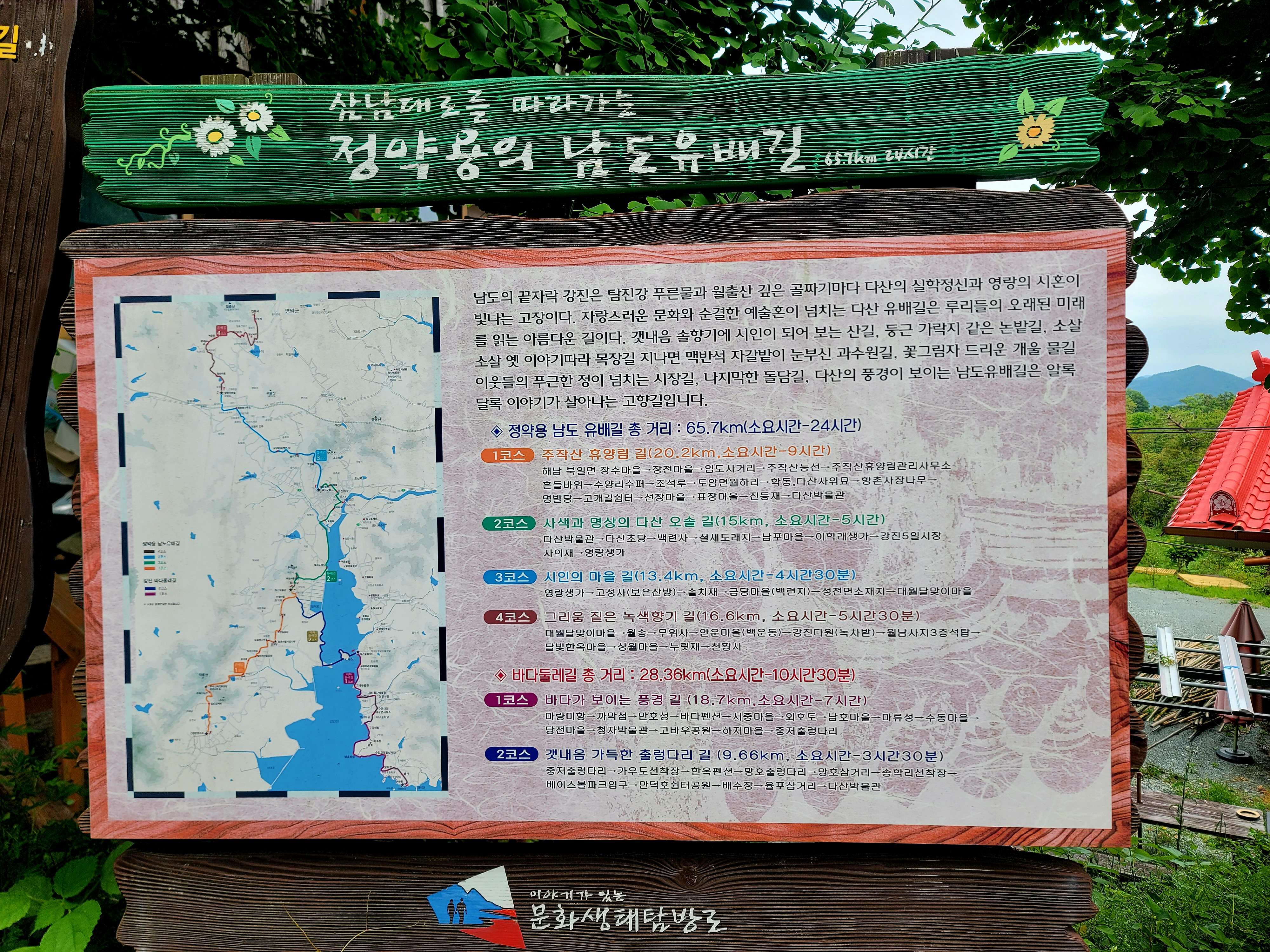

■ 산행코스: 소석문(66m)~합장암터~석문산(282.5m)~통천문~사랑+구름다리~노적봉 전망대~용문사 삼거리~291.3봉~294.1봉~237.2봉~281.7봉~바람재~다산초당 삼거리~만덕산 깃대봉/청렴봉(412.1m)~백련사~해월루~다산초당

※ 들머리: 강진군 도암면 봉황로 123

■ 산행거리/소요시간: 10.0km/7시간 4분(휴식시간 2시간 16분 포함)

■ 교통수단: 자가용

■ 차량회수: 도암택시(10,000원)

■ 산행지 개요

○ 석문산(282.5m)

전남 강진군 도암면 석문리, 봉황리, 계라리의 경계에 정상이 있으며, 산 입구에 괴암이 있어 그 바위가 문처럼 보여 석문산이라 하였다 한다. 석문산의 북동방향에는 석문공원의 사랑+ 구름다리와 세종대왕바위 등 기암괴석이 병풍처럼 펼쳐져 있어 빼어난 경관을 자랑하고 있다.

○ 만덕산(412.1m)

만덕산은 전남 강진읍 남쪽에 위치한 야트막한 산으로 마을 뒷산처럼 보잘 것 없지만 산안으로 파고 들면 암팡지고 아기자기한 데다 그윽한 정취가 넘치는 산이다. 산기슭에는 천년 고찰 백련사와 다산선생의 실학정신이 깃들어 있는 다산초당 등 역사적 자취를 더듬어 볼 만한 곳이 있어 등산과 유적지 답사를 겸한 산행이 적격이다. 산세 또한 부드러워 가족산행으로도 권장할 만하다.

■ 산행후기

▶정약용의 유적지 다산초당과 전통사찰 백련사의 역사문화를 살펴볼 수 있으며, 강진만 바다의 풍경과 바위 절경이 어우러진 명품 코스를 접할 수 있음

▶남도의 소금강이라 불리며 풍부한 물과 기암괴석이 절경을 자랑하는 석문계곡에 위치한 석문공원, 그리고 사랑+구름다리, 공원에는 물놀이장과 산책로, 각종 편의시설이 있어 여름에는 가족 단위 피서객들을 맞이하며, 사랑+구름다리는 석문산과 만덕산을 이어주는 역할도 하여 등산객들의 등반로 역할도 함

▶소석문~석문산~만덕산 구간은 암릉이 많고 암봉들을 오르내려야 해서 시간이 많이 걸리지만, 이정표와 안전시설이 잘 갖춰져 있어서 산행에 별다른 지장은 없음

▶백련사~다산초당~선문공원 구간은 남파랑길 구간으로 선인들의 유적을 보며 걷는 멋진 트레킹 길

▶산행 구간에 시간이 많이 소요되어 예정된 점심식사 시간에 맞추기 위해 다산박물관 앞에서 산행 종료

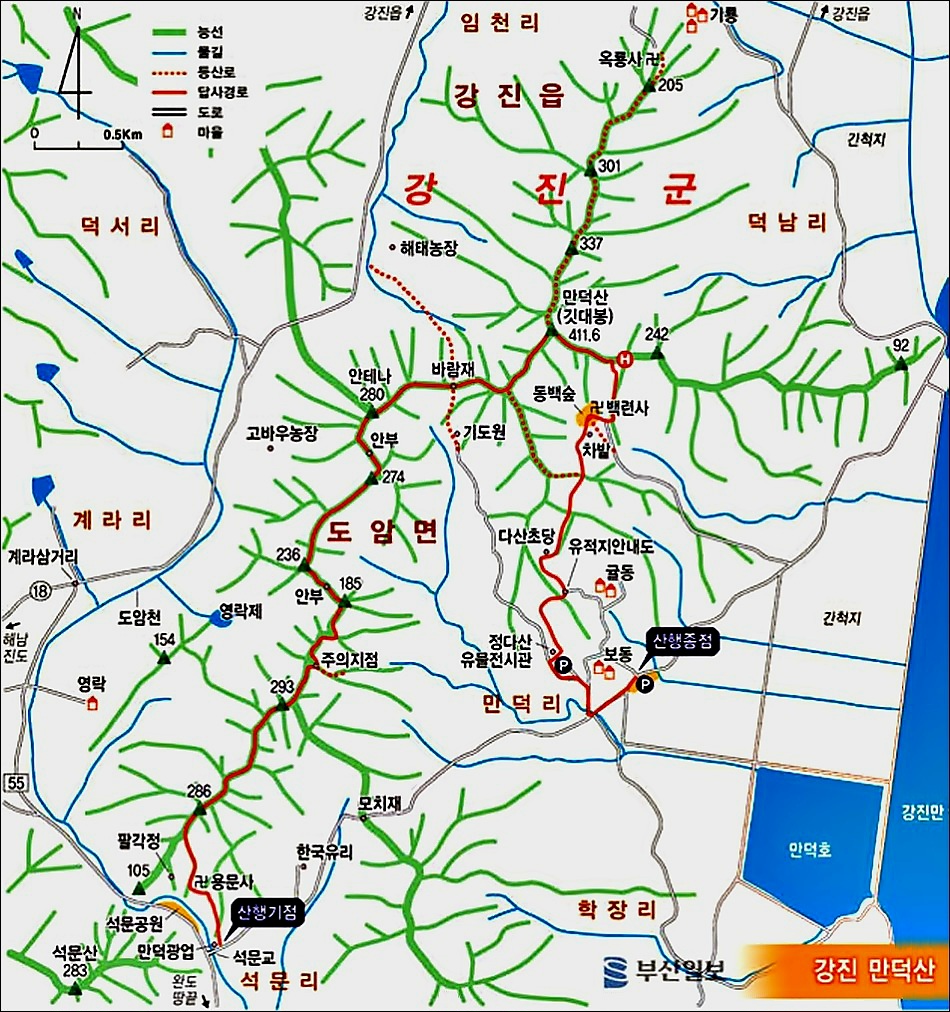

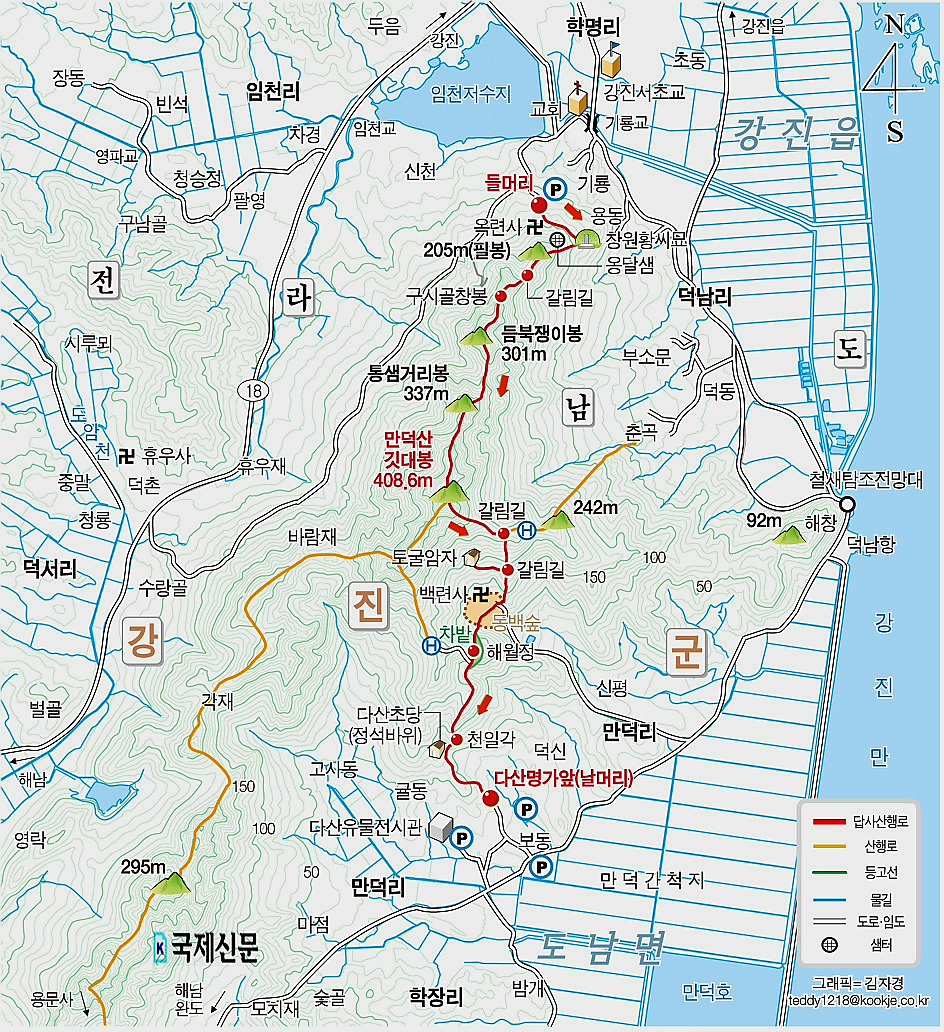

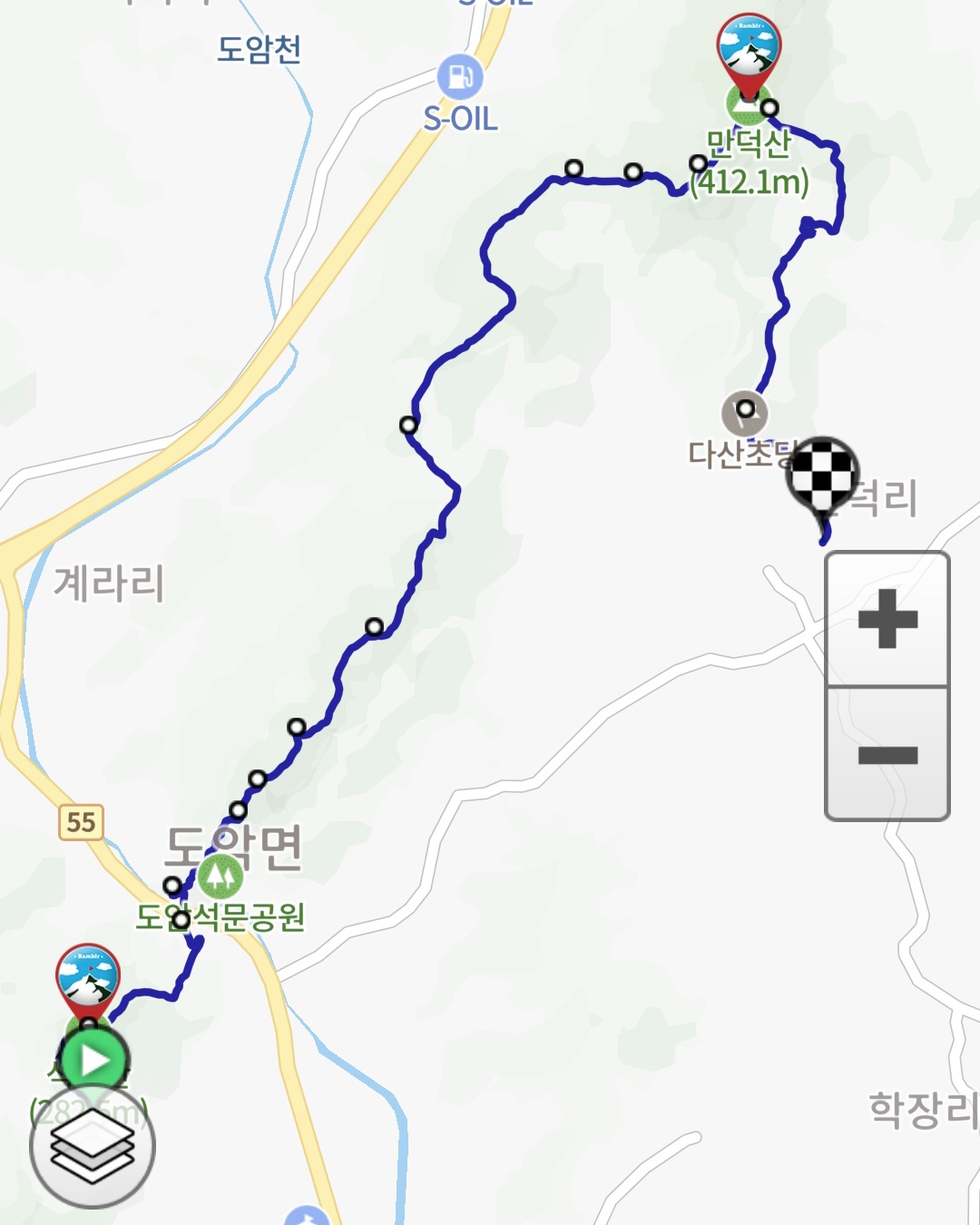

■ 산행지도

■ 산행루트

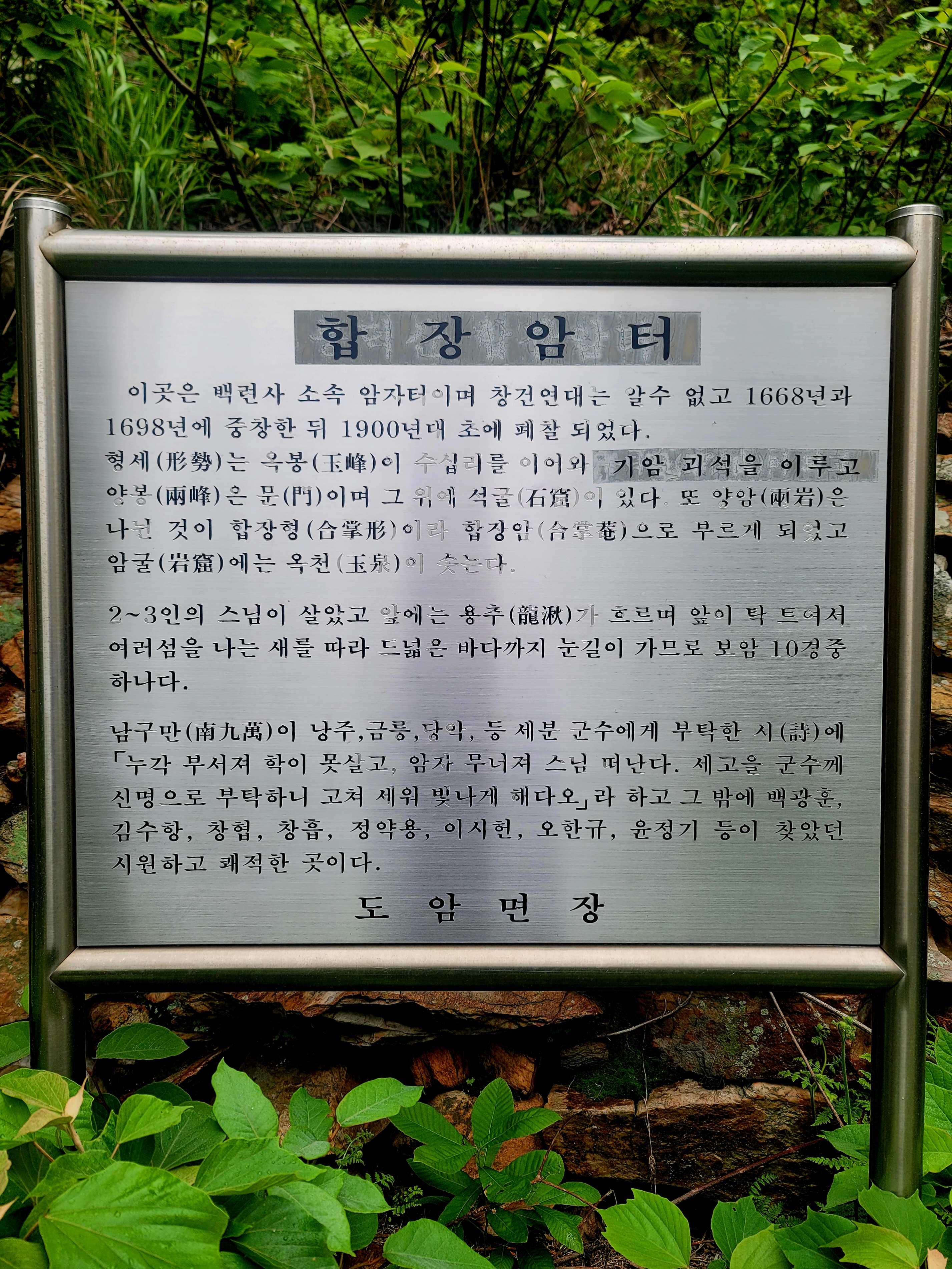

■ 산행사진

<소석문(小石門)>

전남 강진군 도암면 석문리에 있는 소석문골을 말하는데, 석문산을 기준으로 동쪽의 도암천이 흐르는 골짜기를 대석문 또는 석문이라 하고, 서쪽 봉황저수지에서 이어지는 물길이 흐르는 골짜기를 소석문이라 부른다. 즉 '석문'은 북동쪽 만덕산 줄기의 291봉과 석문산 사이의 골짜기이고, 소석문은 북동쪽 석문산에서 남서쪽 덕룡산 동봉 사이의 골짜기를 말한다. 소석문에서 오른쪽은 석문산으로 이어지고, 왼쪽 징검다리를 건너면 덕룡산 능선이 이어진다.

석문은 북동쪽의 만덕산에서 남서쪽의 덕룡산으로 이어지는 산줄기 중간에 하천으로 인하여 단절된 곳인데, 이 하천 양안에 솟아 있는 암석지형은 험악하고 모양은 마치 돌문처럼 생겼다 하여 그리 불리고 있다.

<석문산(282.5m)>

전남 강진군 도암면 석문산(해발 272m)은 산세가 빼어나 마치 금강산을 축소해 놓은 것 같다고 해서 ‘남도의 소금강’이라 불린다. 산허리를 뚫고 도암만으로 흘러가는 곳에 깎아 세운 듯한 절벽은 마치 문설주가 서 있는 것 같다. 다산 정약용 선생(1762∼1836)의 외손자인 방산 윤정기(1814∼1879), 조선시대 학자인 옥봉 백광훈(1537∼1582) 등이 석문산의 아름다운 절경을 노래한 시가 전해지고 있다.

<통천문>

거대한 바위와 바위가 만나 문이 만들어졌는데, 사람들은 이곳을 하늘로 통하는 문이라고 해서 '통천문'이라 불렀다. 통천문을 통해 불어오는 바람이 시원해서 옛날 나무꾼들이 땀을 식히는 장소로 유명한 곳이다.

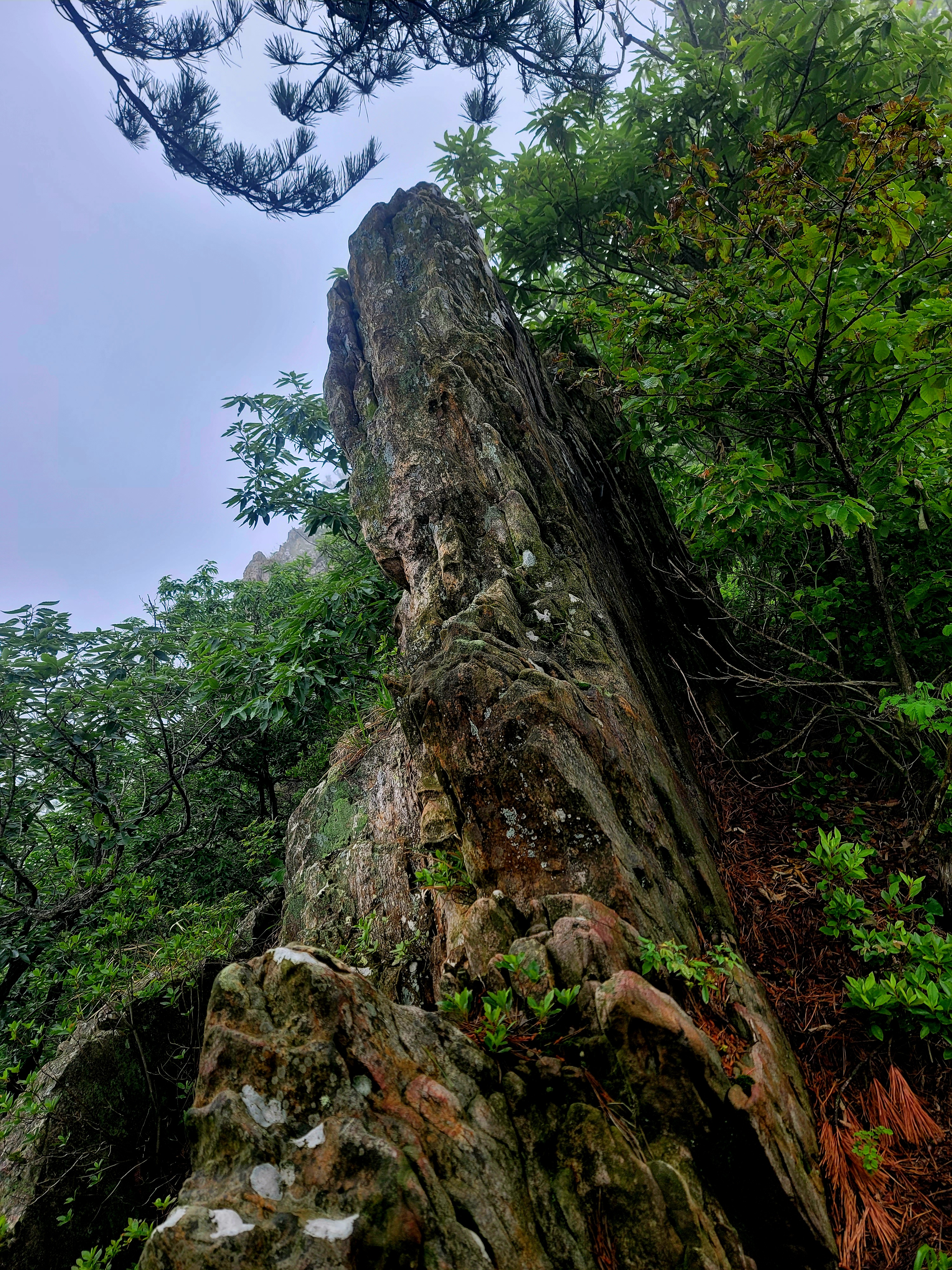

<세종대왕(탕건) 바위>

세종대왕이 익선관을 쓰고 인자한 모습으로 아래를 내려다보고 있는 형상의 바위로, 세종대왕의 가슴으로 뱀 한 마리가 생동감 있게 기어 올라가고 있는 형상은 세종대왕의 자애로운 모습으로 보아 뱀이 아니라 평범한 민중들이 아닐까 생각되는 형태이다. [설명판 내용]

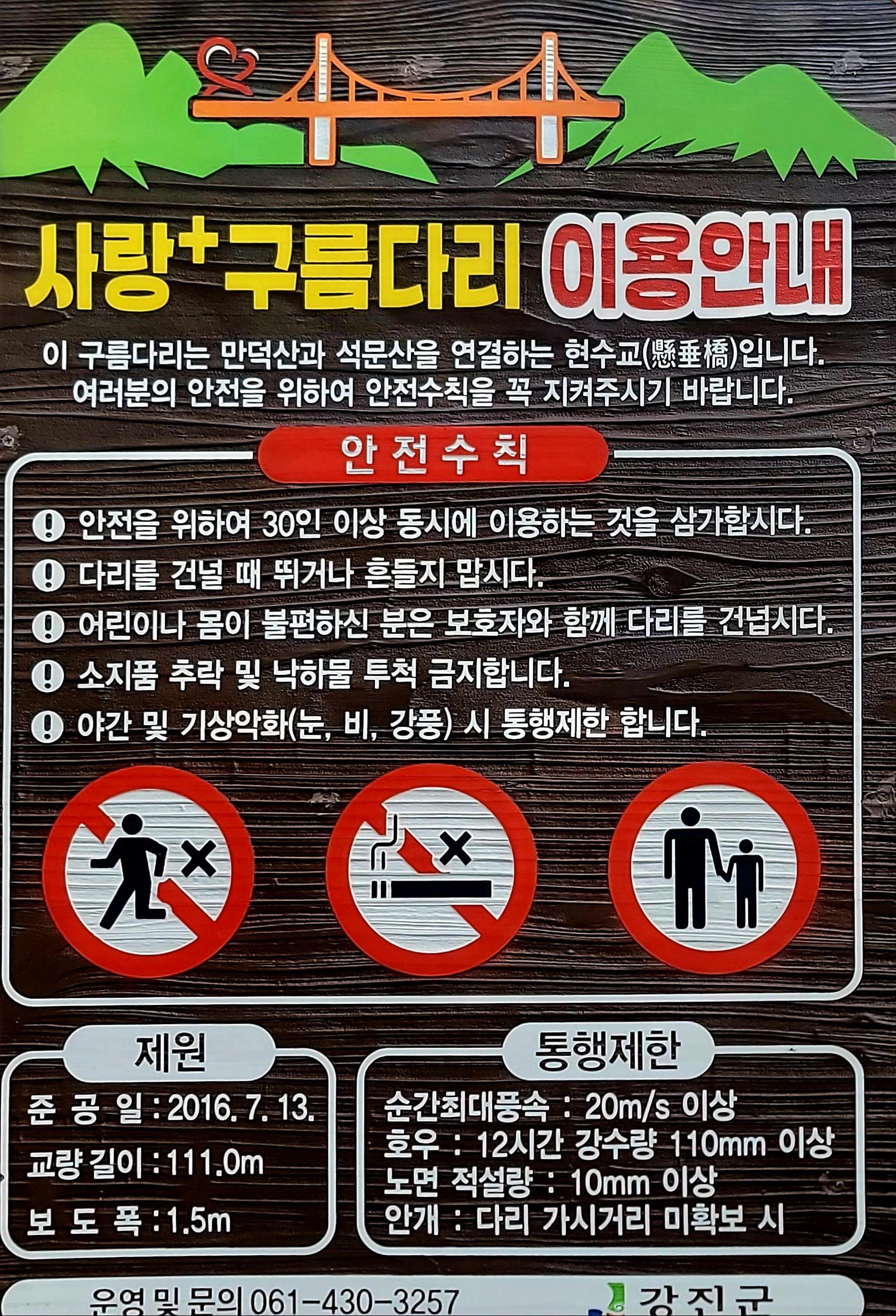

<석문공원 사랑+구름다리>

2016년에 준공된 '사랑+구름다리'는 길이 111m, 폭 1.5m의 국내에서 가장 긴 산악 현수형 출렁다리로, 만덕산(해발 412m)과 석문산의 단절된 등산로를 연결해 남도 명품길의 새로운 명소가 되었다. 구름다리 양 끝에는 하트 모양의 게이트 겸 포토존 조형물이 설치되어 등산객들에게는 만남의 장소로, 연인들에게는 사랑이 이뤄지는 장소로 자리매김하고 있다. 구름다리에서 보는 석문산과 만덕산의 빼어난 경관은 보는 이에게 절로 감탄사가 나오게 한다.

<강진만>

강진만은 탐진강의 하구이며 그 밖에도 많은 하천이 흘러들기 때문에 '아홉 고을의 물길이 흘러든다'라는 뜻으로 '구강포(九江浦)'로도 불린다.

<만덕산(萬德山, 412.1m)>

전남 강진군 도암면 봉황리에 위치한 산이다. 남쪽사면에는 기암괴석과 절벽이 많고 동백나무 등의 상록 활엽수가 많다. 특히 이 일대의 동백나무 군락은 천연기념물로 지정되어 있다. 정약용(丁若鏞, 1762~1836)이 귀양살이를 할 때 거주하던 다산 초당이 있다.

『신 증동국여지승람』(강진)에 "만덕산 앞 봉우리는 돌 창고 같고, 뒷 봉우리는 연꽃 같도다."라는 고려의 승려 혜일(慧一)의 시를 인용하여 소개하고 있다. 이를 통해 지명이 고려 시대 이전부터 불렸음을 엿볼 수 있다. 동일 문헌에 "전라도 강진현 남쪽에 우뚝 솟아 맑고 빼어난 산이 바닷가에 이르러 머물렀으니, 만덕산(萬德山)이라 한다."는 윤회(尹淮)의 기문이 소개되어 있다. 『청구도』에 만덕산에 "석봉은 아름다운 연꽃 같도다(石峯如美蓉)"라고 기록되어 있다.

『대동여지도』에 만덕산에 백련사(白蓮寺)가 표기되어 있다. 이 사찰은 신라 때에 세워지고 고려의 원묘대사가 중수하였는데, 무의대사 때에 이르러서는 법화도량이 되어 동방의 이름난 절로 일컬어졌다. 이러한 명성은 오늘날까지 이어지고 널리 알려져 이 산을 백련산(白蓮山)이라고도 부른다.

『1872년 지방지도』에는 돌산의 모습과 함께 그 아래에 만덕사(萬德寺)가 묘사되어 있다. 관련 지명으로 만덕리(萬德里)가 있는데, 이것은 만덕사에서 유래하였다.

강진만 바다를 한눈에 굽어보기 좋은 곳이 만덕산이다. 능선에는 상당한 크기의 암석들이 많으며, 남쪽에는 사적 제107호인 다산선생의 초당과 백련사가 언덕 사이로 나란히 있다. 이곳 만덕산은 야생차가 많이 자생하여 다산이라고도 불리며, 다산 정약용 선생의 호가 이곳 만덕산을 배경으로 한다.

다산 정약용 선생은 조선말기 당대 실학을 집대성한 대학자이다. 강진에 유배되어 18년 간 귀양생활 중, 8년 간을 강진읍 동문 밖에서 머물다 이곳으로 거처를 옮겼다. 이곳에서 후진을 가르치고, 저술에 전념하여 <목민심서>, <경세유표>, <흠흠신서> 등 500여 권에 달하는 저서를 완성했다.

정상 남쪽 골짜기의 백련사 주변에는 3ha에 걸쳐서 7,000여 그루의 동백나무가 자라고 있는데, 특히 절 앞에 많다. 천연기념물 제151호로 지정되어 있다.

<백련사 대웅전(전라남도 유형문화재 제136호)>

백련사 대웅전은 1760년(영조 때) 화재를 입어 대부분의 전각이 소실된 후 1762년에 현재의 대웅보전을 중건했다. 정면 3칸 측면 3칸의 팔작지붕 다포집이며 기둥이 지붕 무게를 감당하기 겨운 듯 네 귀퉁이에 활주(活柱)를 받쳐 놓았다. 이 대웅전에서는 건물보다 현판 글씨 구경이 앞선다. 「대웅(大雄)」, 「보전(寶殿)」으로 두 쪽으로 나뉘어 걸려 있는 현판은 동국진체(東國眞體)를 완성한 조선 3대 명필인 원교(員嶠) 이광사(李匡師, 1705~1777)의 글씨이다. 이광사는 여기서 가까운 완도 옆 신지도에서 1755년부터 16년간 유배생활을 하던 중 대웅전 중건 때인 1762년에 백련사를 찾아와서 써준 것이라 한다.

<백련사(白蓮寺)>

강진군 도암면(道岩面) 만덕리(萬德里) 만덕산에 있는 백련사(白蓮寺)의 원래 이름은 만덕사(萬德寺)로, 신라 46대 문성왕 원년(839)에 무염국사(無染國師: 801∼888)가 창건했다고 전해온다.

1211년(고려 희종 7년)에 원묘국사 요세(圓妙國師 了世:1163~1245) 스님이 옛 터에 중창하고 백련결사로 크게 이름을 날려 백련사(白蓮社)라고 고쳤는데, 이때 절 이름 사(寺)가 아닌 단체 사(社)로 한 것은 1208년 최 씨 무신정권 이후 요세 스님이 문벌 귀족 체제와 결탁한 기존 불교계에 대항하여 천태종(天台宗)을 주창하면서 사찰 개혁 운동인 백련결사운동을 전개할 때 이곳을 중심지로 삼았기 때문이다.

그 뒤 이 절에서는 120년 동안을 이어 고려의 8 국사(國師)를 배출하였다. 조선시대에 들어서는 만덕사로 불렸지만 근래에 다시 이름을 고쳐 백련사라고 부르게 되었다.

백련사는 자랑이 많으나 그중에서 유명한 것이 천연기념물로 지정된 동백나무숲이다. 아름드리 동백나무들이 숲을 이루고 서 있는 3,000여 평에 달하는 숲은 사시사철 푸르고 두터운 잎으로 인해 대낮에도 고즈넉한 분위기를 형성한다. 이 동백나무숲을 지나 다산초당으로 가는 산책길에는 백련사에서 재배하는 차밭과 야생차가 군락을 이루고 있다. 백련사가 자리한 산은 고려시대부터 자생해 온 야생 차밭이 있어서 '다산'이라고 불렸다고 한다. 때문에 정약용이 이곳에 유배와 지냈다는 의미로 '다산'이라는 호를 지어 사용했다고 전한다.

<백련사 배롱나무>

백련사 배롱나무는 수령 200년 이상인 나무로, '백일 동안 붉은 꽃을 피운다'하여 백일홍이라 부른다. 백일홍이 배롱나무가 된 연유는, '백일홍'이 발음하는 대로 '배길홍'으로 바뀌고, 이것은 다시 '배기롱'을 거쳐 '배롱'으로 변해 배롱나무가 된 것이라고 한다.

꽃말은 '부귀(富貴)'이며, 배롱나무가 어느 정도 성장하면 거친 겉껍질을 벗고 반질반질한 얇은 껍질인 채로 겨울을 나는데, 사찰이나 서원에 배롱나무가 많은 까닭은 스님들과 유생들이 해마다 껍질을 벗는 배롱나무처럼 '세속적 욕망과 번뇌를 벗어버리고 수행에 전념하라'는 의미라고 한다.

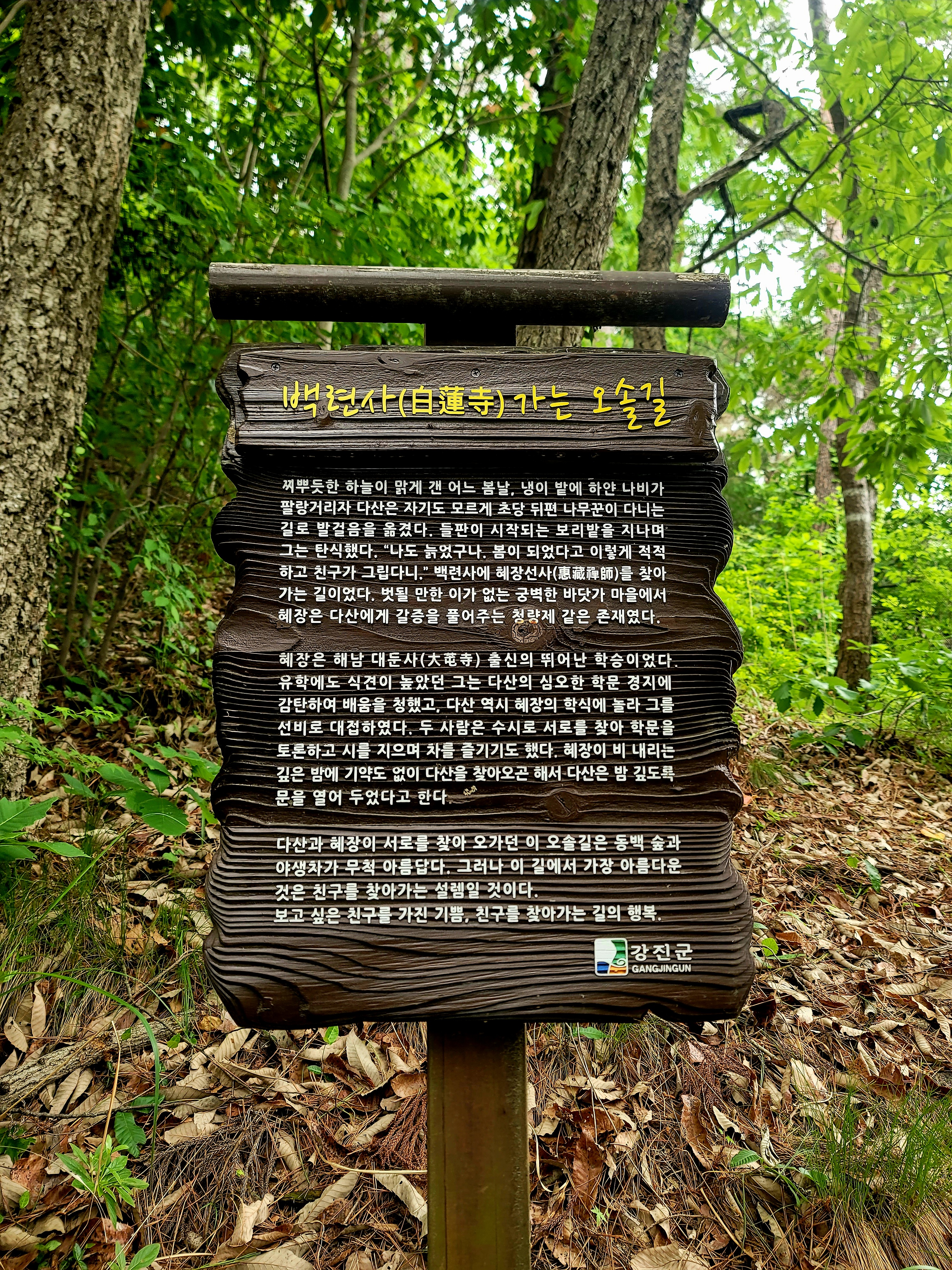

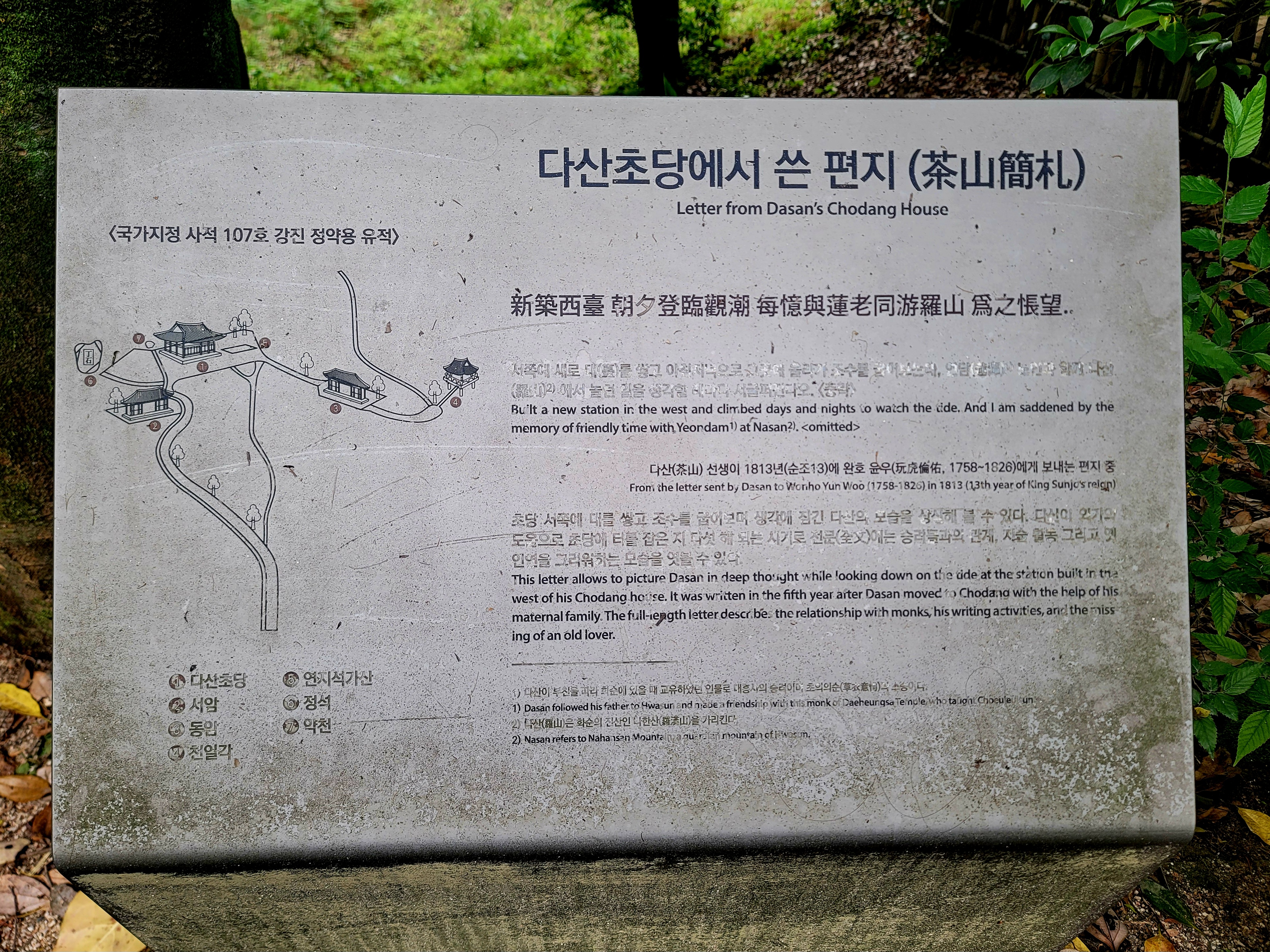

<다산초당 가는 길>

백련사에서 다산초당 가는 길은 다산이 지음(知音)이었던 백련사 주지 혜장선사를 만나기 위해 오가던 800여 미터의 산길로, 홀로 사색하며 걷기에 좋은 호젓한 오솔길이다. 다산초당의 뒷산은 야생차나무가 많아서 「다산(茶山)」이라고 불렸으며, 정약용의 호는 바로 이 산 이름에서 따온 것이라고 한다. 지방관이 백성을 다스리는 자세(목민심서), 백성이 억울함이 없도록 공정한 법 집행에 대한 연구(흠흠신서), 국가의 전반적 체제와 경영 혁신(경세유표)에 고민했던 다산이 걷던 길이라 요즘에도 출마를 앞둔 정치인들이 많이 찾아오는 길로도 유명하다.

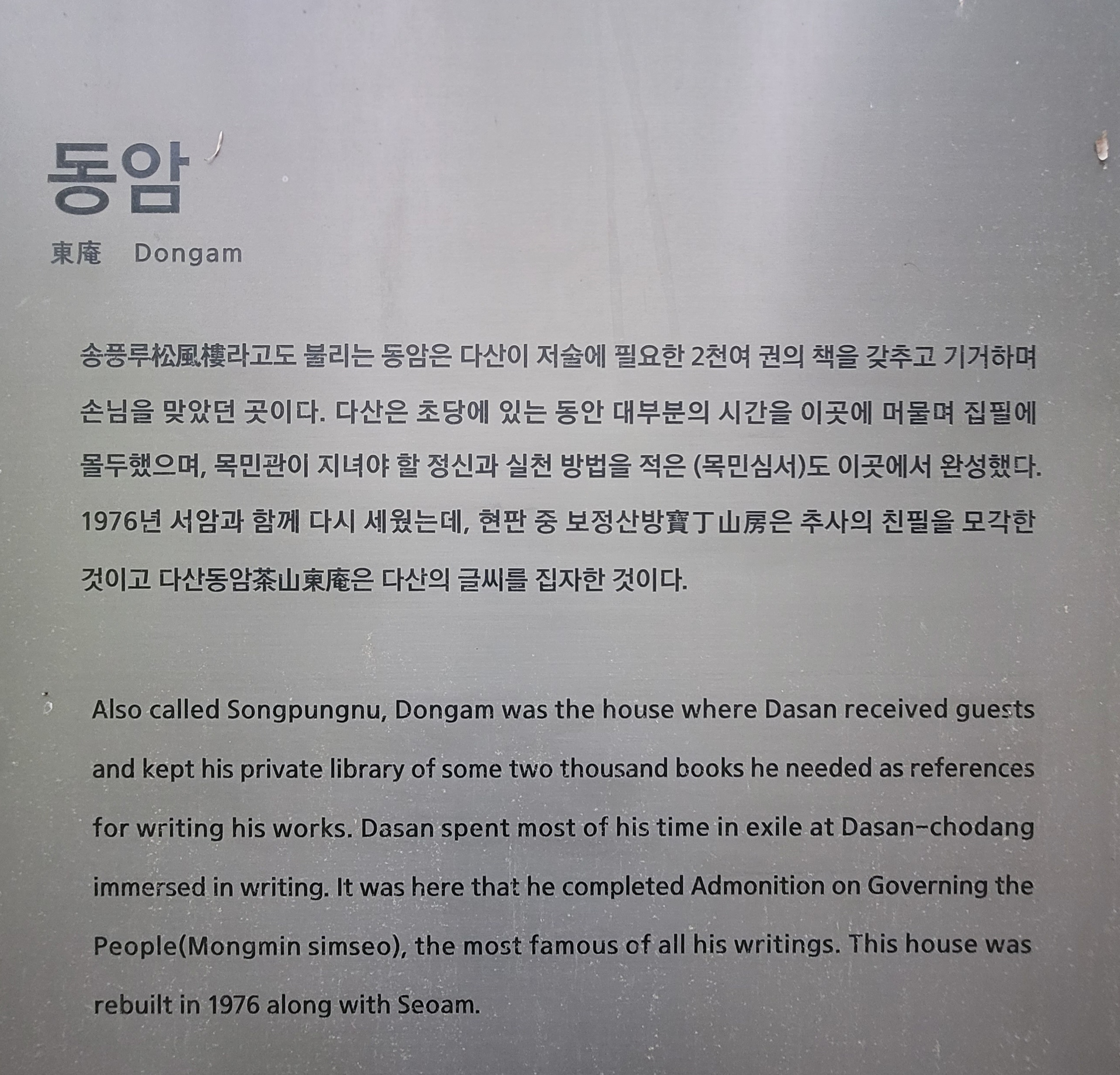

<동암(東庵)>

송풍루(松風樓)라고도 불리는 동암은 다산이 저술에 필요한 2천여 권의 책을 갖추고 기거하며 손님을 맞았던 곳이다. 다산은 초당에 있는 동안 대부분의 시간을 이곳에 머물며 집필에 몰두했으며, 목민관이 지녀야 할 정신과 실천 방법을 적은 <목민심서>도 이곳에서 완성했다. 1976년 서암과 함께 다시 세웠는데, 현판 중 '寶丁山房'(보정산방 : 정약용을 보배롭게 모시는 산방) 현판은 추사 김정희가 중년쯤 쓴 글씨로 명필 다운 능숙한 경지를 보인다. 김정희는 다산보다 24년 연하였지만 평소 정약용을 몹시 존경했다. 다산동암(茶山洞庵)은 다산의 글씨를 집자한 것이다.

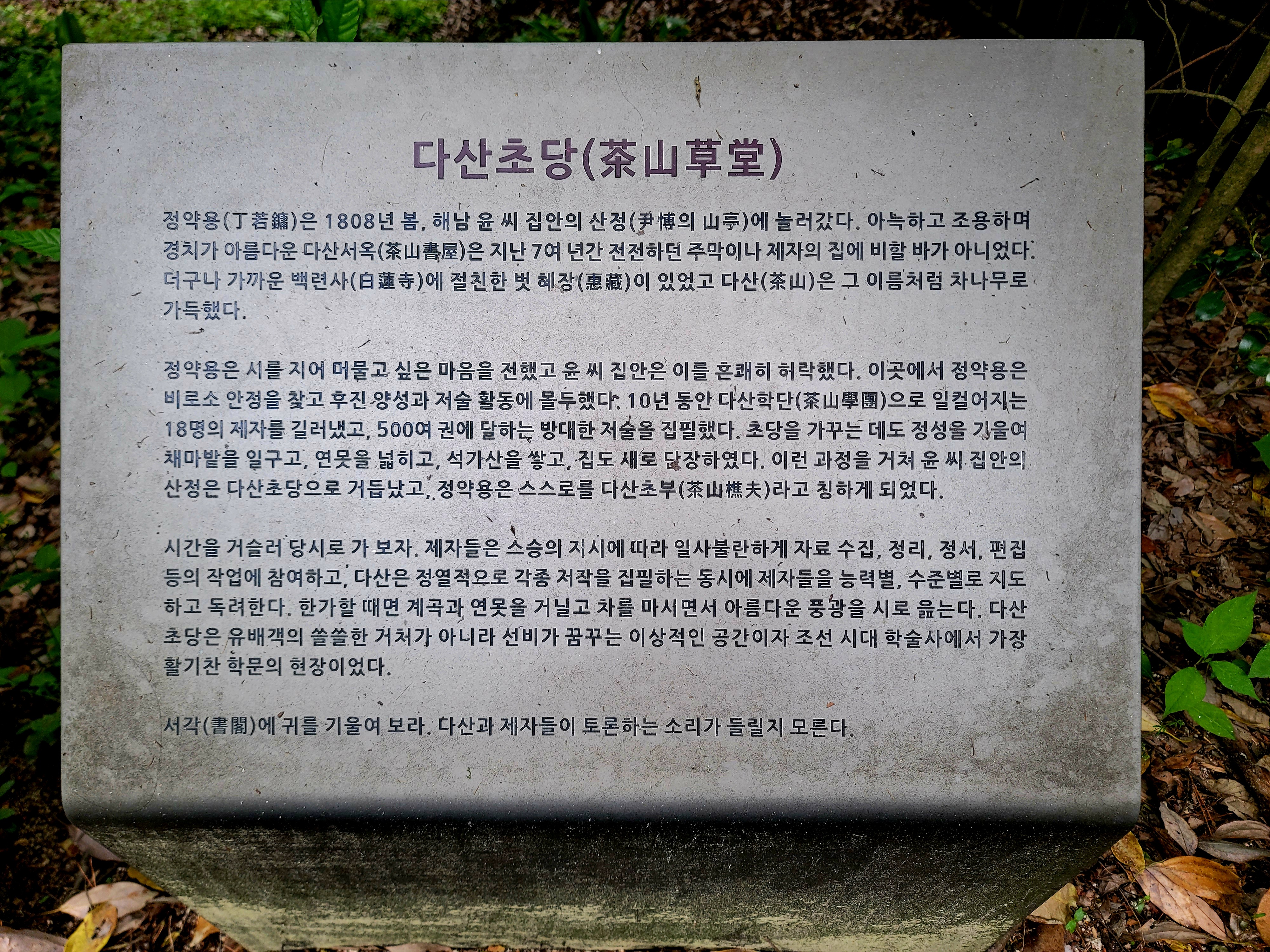

<작은 연못과 다산초당>

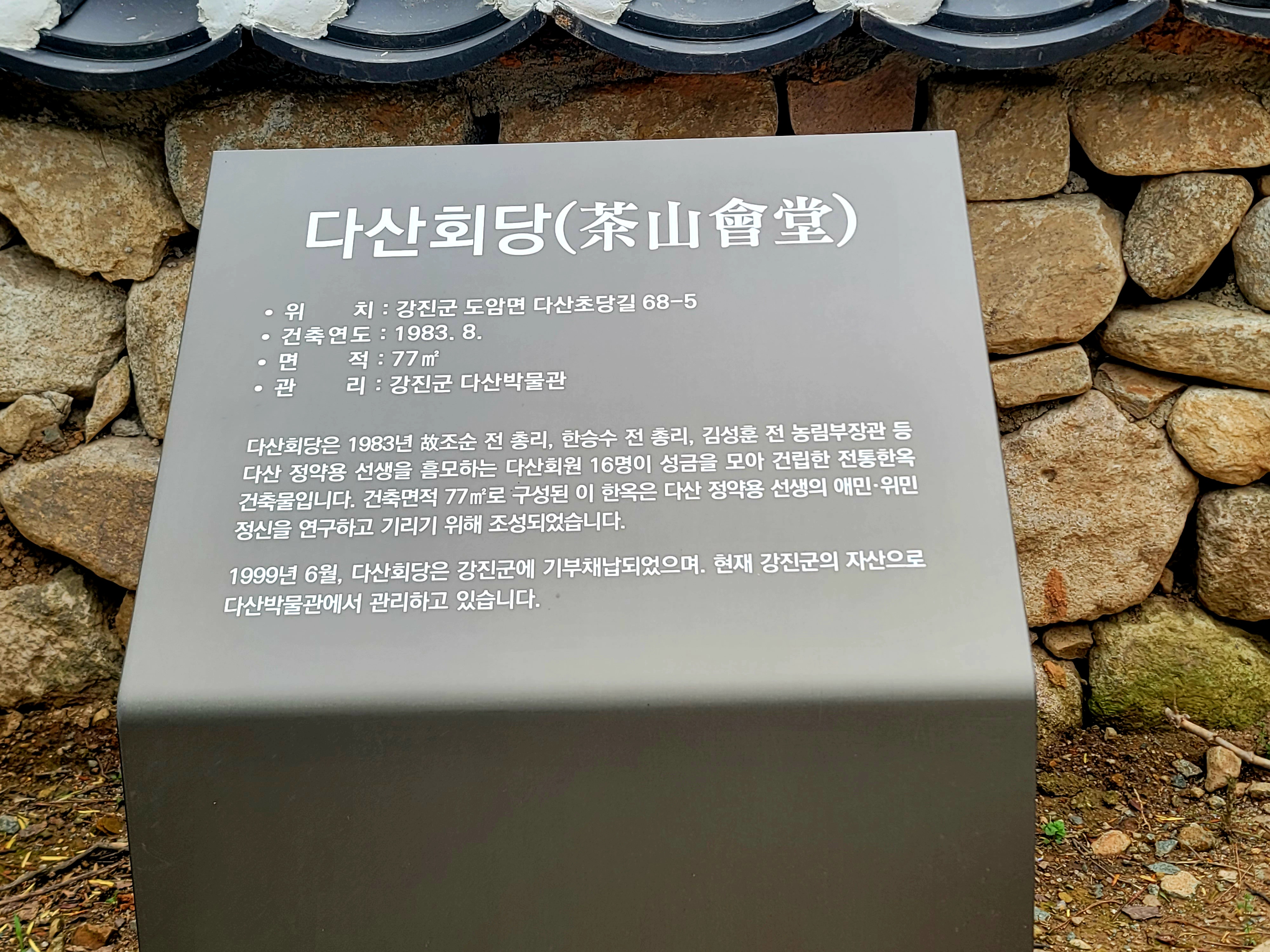

다산초당의 건물들은 비록 최근에 지어진 건물이지만 다산의 자취를 흠모하는 사람들과 많은 관광객들에게는 정감이 느끼지는 곳이다. 강진만이 한눈에 굽어 보이는 강진군 도암면 만덕리 만덕산 기슭에 자리한 다산초당은 다산 정약용과 관련된 문화재로 1963년에 다산초당을 포함한 관련 유적 일대가 사적 제107호로 지정되었다. 공식 명칭은 '강진 다산 정약용유적' 또는 '강진 정다산유적'이다. 원래는 초가였지만 현재는 기와집 형태로 바뀌었기 때문에 유적지로 불리고 있다.

다산초당은 다산 정약용이 1801년 신유박해로 인해 강진으로 귀양을 와서 18년(1801~1818)의 유배기간 동안 11년가량(1808~1818)을 머물며 생활하던 집이다. 이곳에서 정약용은 유배가 끝날 때까지 생활하며 학문에 몰두한 끝에 목민심서를 비롯한 숱한 저술들을 남겼다. 현판에 판각된 '다산초당'이란 글씨는 추사 김정희 선생의 친필을 집자해서 모각한 것이다.

<다산초당과 '茶山 丁若鏞先生 遺像'>

다산초당(茶山草堂)은 본래는 초당(草堂)이란 이름에서 알 수 있듯이 작은 초가였으나, 1958년 강진의 해남 윤씨들로 구성된 '다산유적보존회'가 주선하여 다산초당을 비롯하여 다산이 생활한 동암(東庵)과 제자들이 유숙한 서암(西庵)을 기와집으로 복원하였고, 1963년에 다산초당을 포함한 관련 유적 일대가 사적 제107호로 지정되었다. '초당'은 오늘날 초등학교와 같은 뜻이라고 한다.

다산(茶山) 정약용은 여유당(與猶堂), 삼미집(三眉集), 열수(洌水), 사암(俟菴) 등 여러 호 외에 천주교 세례명으로는 요한(Johan)이라 하였다. 정조 임금의 총애를 한 몸에 받았으며, 한강 600m를 건너는 아치형 ‘배다리’를 설계·완공하여 화성행궁을 가능하게 하였고, 유형원과 함께 수원성 축성 설계를 하고, 거중기(擧重機:도르래의 원리를 이용해 적은 힘으로 무거운 물건을 들어 올리는 기구로, 정약용이 개발한 거중기는 40근의 힘으로 25,000근(625배)이나 되는 돌을 들어 올려 주위 사람들을 놀라게 했고, 채석장에서 약 7t 이상의 무거운 돌을 들어 올려 유형거에 실을 때 사용하였다) · 녹노(轆轤:긴 장대 끝에 도르래를 달고 끈을 얼레에 연결해 큰 돌을 높이 들어 올려 성벽을 쌓는 기구로, 전체 높이가 11m에 이른다) · 유형거(游衡車:목재나 석재를 운반하는 수레로 비탈길에서도 무거운 짐을 쉽게 운반할 수 있게 제작됐다) 등의 신기재를 개발하여 수원성(화성)을 쌓는 기간을 10년에서 2년 9개월로 크게 단축시켰다.

1800년 6월 다산을 총애했던 정조가 승하하고 11살 순조가 즉위한 뒤, 1801년 신유년에 발생한 천주교[邪學] 박해사건에 연루되어, 셋째 형 정약종과 이가환, 이승환 등은 죽임을 당했고, 둘째 형 정약전은 신지도(薪智島)에, 자신은 경상도 장기(長鬐)로 유배되었다가, 동년 10월 조카사위 황사영 백서(帛書) 사건이 발생하여 다시 서울로 압송 투옥되었다가, 11월에 정약전은 흑산도(黑山島)로, 그 자신은 강진으로 유배되었다.

그의 유배생활은 강진 읍내의 주막인 동문매반가(東門賣飯家:동문에 있는 밥을 파는 곳) 주막 노파의 선의로 객사 한 칸을 얻어 살게 되었는데, 유배생활 초기에는 절필하고 생을 포기하려고 하였으나 동네 아이들을 가르쳐 달라는 주모의 청에 다시 붓을 들고 서당을 열어 황상, 이청 등을 가르쳤다. 그는 4년간 거처한 객사를 사의재(四宜齋)라 하였는데, 이는 맑은 생각, 단정한 용모, 말과 행동을 올바르게 하는 이가 거처하는 곳이란 뜻이다. 야사에는 이 주모의 수양딸이 정약용을 흠모한 끝에 정을 통하고 여식까지 낳았다는 이야기가 전해진다. 이 사의재는 강진군이 2007년에 복원해서 문화 관광 해설을 제공하는 장소로 쓰이고 있다.

사의재 이후 1805년 겨울부터 백련사 주지 혜장(惠藏)의 권유에 따라 강진읍 보은산에 있는 고성사의 보은산방(寶恩山房)에 머물며 주역을 연구하였고, 그다음 해부터 강진의 제자 이청(李晴, 자 鶴來)의 집에서 거주하다가, 47세이던 1808년(순조 8) 봄에 만덕사(萬德寺) 서쪽 귤동(橘洞 : 현재 강진군 도암면 만덕리)에 있는 처사(處士) 윤단(尹慱)의 산정(山亭)으로 옮겼다. 이 초가가 유배생활 후반부 1808년부터 1818년까지 10년을 머물면서 역사에 빛나는 학문적 업적을 남긴 곳으로 '다산초당' 혹은 다산서옥(茶山書屋)이라고 부른다.

공이 다산으로 거처를 옮긴 이후 11년 동안(1808~1818) 윤규로의 네 아들과 조카 둘을 포함한 18명의 제자를 길러냈고, 목민심서(牧民心書), 경세유표(經世遺表), 흠흠신서(欽欽新書) 등 182 책 503권에 달하는 방대한 저술을 집필했다. 그리고 이를 총정리한 『여유당전서』는 철학, 법제, 종교, 악경, 의술, 천문, 측량, 건축에 이르기까지 우리나라 장래에 도움이 될 학문의 방향을 제시하였고, 이는 세계적으로도 학술적 연구 자료로 높이 평가되고 있다. 때문에 이곳은 실학이라 일컬어지는 조선 후기 학문 흐름의 성지가 되는 땅이 되었고, 유네스코는 2012년에 「세계기념인물」로 '프랑스혁명에 영향을 준 철학자인 루소'와 '휴머니즘을 지향한 작가 헤세', '근대화에 기여한 실학자 정약용', '탄생 150주년의 드뷔시' 4명을 선정하였다.

훗날 베트남의 혁명가 호찌민은 자신의 관 속에 《목민심서》를 함께 담기를 원했다고 하는 일화가 전하는 등, 시대적 국경을 초월한 다산의 학문의 깊이를 느끼게 한다.

다산초당 전체의 모습

<다산초당과 서암(西庵)>

초당은 다산이 제자들을 가르치고 책을 썼던 곳이다. 원래는 윤단(尹慱)의 산정(山亭)이었으나 서로 교분을 나누면서 그에게 거처로 제공되었다. 1957년 다산유적보존회가 허물어진 초가를 치우고 다시 지으면서 기와로 복원했다. 서암(西庵)은 윤종기 등 18인의 제자가 기거하던 곳이다. 차와 벗하며 밤늦도록 학문을 탐구한다는 뜻으로 다성각(茶星閣)이라고도 하며, 1808년에 지어져 잡초 속에 흔적만 남아 있던 것을 1975년 강진군에서 다시 세웠다. '茶星閣(다성각)' 현판은 완당 김정희 선생의 글씨로, 다산이 이곳에서 무려 500여 권에 이르는 방대한 저술이 가능했던 것은 고도로 숙련된 능력을 가진 제자들이 힘을 보탠 덕분이었다고 한다.

산행을 마치고 영암 삼호 새림정에서 황칠닭으로 늦은 점심 겸 저녁식사를 하고 무사히 귀가